Nutzbarmachen innovativer endophytischer Wurzelpilze in Saatgutbehandlungen zur Stärkung von Gemüsekulturen mit dem Ziel der Erhöhung pflanzlicher Toleranz gegenüber biotischem und abiotischem Stress

Hintergrund

Endophyten sind Mikroorganismen, hauptsächlich Bakterien und Pilze, die zumindest während eines Teils ihres Lebenszyklus in einer Pflanze leben, ohne offensichtlich eine Krankheit zu verursachen. Diese Mikroorganismen und ihre Wirtspflanzen gehen häufig eine für beide Arten vorteilhafte Wechselbeziehung ein, den Mutualismus. Endophyten, die die Rhizosphäre (von der Pflanzenwurzel beeinflusste Bodenregion) besiedeln, können im Austausch gegen Kohlenstoff, Nährstoffe aus dem Boden in die Pflanze transportieren, die Pflanzenentwicklung modulieren, die abiotische und biotische Stresstoleranz der Pflanze erhöhen und die Entwicklung konkurrierender Pflanzenarten unterdrücken. Die positiven Auswirkungen von Endophyten gewinnen zunehmend an Bedeutung, da sie die Ernteerträge steigern und die Abhängigkeit von chemischen Pflanzenschutzmitteln im Rahmen einer nachhaltigen Landwirtschaft verringern können.

Projektziel

Im Sinne eines nachhaltigen und integrierten Pflanzenschutzes ist es notwendig, Pflanzen mit alternativen Mitteln zu stärken, um ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Stressfaktoren zu erhöhen. Das Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer Samenbeschichtungsformulierung, die Sporen von Wurzelendophyten der Ordnung Sebacinales sowie Mikronährstoffe und andere wachstumsfördernde Pflanzeninhaltsstoffe enthält. Nach der Samenkeimung besiedeln die Endophyten sofort die Wurzeln der wachsenden Pflanze und geben dem Keimling in seiner empfindlichsten Phase sofortigen Auftrieb. Während der Projektlaufzeit wird eine innovative Saatgutbehandlung entwickelt, die nach Projektabschluss zur Marktreife gebracht wird. Dabei ist das angestrebte Produkt nach EU-Düngeprodukte-Verordnung als Biostimulanz, bzw. als Düngeproduktmischung einzuordnen und unterliegt somit anderen Zulassungsvoraussetzungen als Pflanzenschutzmittel.

Methode

Die Dauersporen des Endophyten werden mithilfe der Beschichtung auf das Saatgut aufgetragen, um das Eindringen des Pilzes in die Pflanzenwurzeln zu erleichtern. Um breite Anwendungsmöglichkeiten dieser Formulierung in konventioneller und ökologischer Landwirtschaft zu ermöglichen, basiert sie auf Pflanzenextrakten und biologischen Düngemitteln. Die pflanzenstärkende Wirkung wird in umfangreichen Anbauversuchen im Gewächshaus und im Freiland getestet. Die Wirksamkeit wird an verschiedenen Kulturarten wie Gurken, Tomaten, Blumenkohl, Salat, Spinat und Zuckermais geprüft.

Derzeitige Ergebnisse

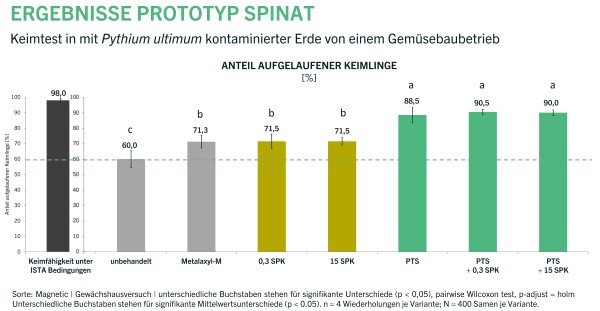

Das Ziel im Rahmen des Keimversuches mit Spinat war die Prüfung der Wirksamkeit eines noch wenig erforschten, mit Serendipita indica nahe verwandten, Serendipita-Wurzelendophyten gegen bodenbürtige Auflaufkrankheiten bei Spinat. Spinat der Sorte Magnetic wurde in einem Ackerboden, welcher nachweißlich mit dem bodenbürtigen Schaderreger Pythium ultimum kontaminiert war, kultiviert. Chlamydosporen des Serendipita-Wurzelendophyten wurden in zwei verschiedenen Konzentrationen als Komponente einer Saatgutbeschichtung geprüft. Diese enthielt entweder nur die Serendipita-Chlamydosporen oder zusätzlich noch den Prototyp einer biologischen Saatgutbehandlung für Spinat mit über 20 natürlichen Nähr- und wachstumsfördernden Pflanzeninhaltsstoffen. Dieser Prototyp wurde ebenfalls als alleinige Komponente geprüft. Als Kontrolle dienten das unbehandelte Saatgut sowie Saatgut, welches mit dem chemischen Pflanzenschutzmittel Metalaxyl-M gebeizt wurde.

In jeder Variante waren 100 Samen enthalten und es wurden vier Wiederholungen angelegt (N = 400). Während des Erdkeimtests wurden die Anteile aufgelaufener, gesunder Keimlinge (%) in jeder Variante erfasst. Parallel wurde mit dem unbehandelten Saatgut ein Keimfähigkeitstest nach ISTA-Bedingungen durchgeführt. Unter diesen Optimalbedingungen keimten 98% aller Samen. Bei den ermittelten Anteilen gesunder Spinatkeimlinge im Keimtest in der kontaminierten Erde liefen von der unbehandelten Kontrolle im Vergleich dazu nur noch 60% auf. Die Behandlung mit Metalaxyl-M erhöhte den Anteil aufgelaufener Keimlinge auf 71,3%. Die Saatgutbeschichtungen, die lediglich Chlamydosporen des Serendipita-Wurzelendophyten in den Konzentrationen von 0,3 oder 15 Sporen pro Korn (SPK) zeigten mit je 71,5% ähnlich hohe Anteile aufgelaufener Keimlinge wie das Pflanzenschutzmittel Metalaxyl-M. Der Prototyp der biologischen Saatgutbehandlung für Spinat (PTS) allein konnte in diesem Erdkeimtest mit Phytium ultimum kontaminierter Erde den Anteil aufgelaufener Keimlinge auf 88,5% erhöhen. Die Zugabe von Chlamydosporen erhöhte den Anteil sogar auf 90% (15 SPK) bzw. 90,5% (0,3 SPK). Mithilfe der Kombination aus dem Serendipita-Wurzelendophyten und dem Prototyp der Saatgutbehandlung für Spinat konnte die innere Widerstandsfähigkeit der jungen Pflanzen gefördert und der Anteil aufgelaufener Keimlinge signifikant um 30% im Vergleich zur unbehandelten Kontrolle gesteigert werden. Im Vergleich zu dem Pflanzenschutzmittel Metalaxyl-M konnte mit dieser Kombination der Anteil signifikant um rund 18% gesteigert werden. Dass beide Sporenkonzentrationen ähnliche Anteile erzielten, lässt die Vermutung zu, dass bereits wenige Chlamydosporen ausreichen, um förderliche Effekte zu erzielen.

Abbildung 1: Spinatkeimtest mit Pythium ultimum kontaminierter Erde. Gezeigt sind die Mittelwerte ermittelter Anteile aufgelaufener, gesunder Spinatkeimlinge (%) (N = 400) © SeedForward GmbH

Abbildung 1: Spinatkeimtest mit Pythium ultimum kontaminierter Erde. Gezeigt sind die Mittelwerte ermittelter Anteile aufgelaufener, gesunder Spinatkeimlinge (%) (N = 400) © SeedForward GmbH

Die verschiedenen Saatgutbehandlungen mit Serendipita-Chlamydosporen wurden auch in einem hydroponischen System mit Salat getestet. In diesem Versuch wurden zudem zwei verschiedene Polymere getestet, von denen eins im Nassreisanbau Verwendung findet. Das Frischgewicht beschreibt hier die oberirdische, vermarktungsfähige Masse der Versuchspflanzen unmittelbar nach der Ernte. Dieses konnte im Hydroponischen System durch eine Saatgutbehandlung in den Varianten Serendipita-Wurzelendophyten (A), Endophyten plus Prototyp Salat (B) sowie Endophyt plus Prototyp Salat plus Reispolymer (C) im Vergleich zur Kontrolle signifikant erhöht werden. Aus diesen drei Varianten schnitt die Behandlung Endophyt plus Prototyp Salat (B) am besten und signifikant höher ab als die Varianten A und C (siehe Abb. 2). Ähnliche Ergebnisse zeigen auch Hydroponikversuche mit Pak Choi.

Abbildung 2: Hydroponik Salat. Die Fotos zeigt das geerntete Frischgewicht von Salat aus einem Hydroponikversuch bei dem das Saatgut verschieden gebeizt wurde. A) links: Kontrolle – rechts: Endophyt B) links: Kontrolle – rechts: Endophyt + Prototyp Salat C) links: Kontrolle – rechts: Endophyt + Prototyp Salat + Reispolymer © SeedForward GmbH

Abbildung 2: Hydroponik Salat. Die Fotos zeigt das geerntete Frischgewicht von Salat aus einem Hydroponikversuch bei dem das Saatgut verschieden gebeizt wurde. A) links: Kontrolle – rechts: Endophyt B) links: Kontrolle – rechts: Endophyt + Prototyp Salat C) links: Kontrolle – rechts: Endophyt + Prototyp Salat + Reispolymer © SeedForward GmbH

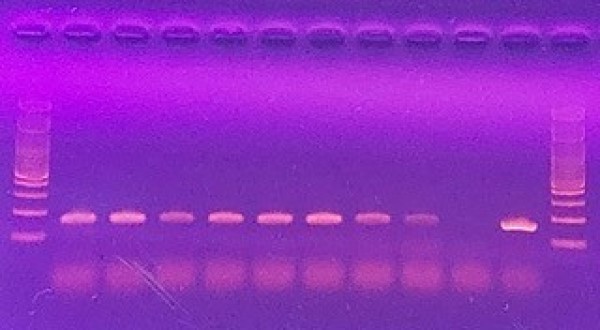

Teil des Projektes ist auch die Besiedlung der Endophyten in der Wurzel zu nachzuweisen. Für eine spezifische PCR, die einerseits auch niedrige Konzentrationen an Sebacinales-DNA in Feinwurzeln detektiert und andererseits möglichst wenige Kreuzreaktionen aufweist, wurden verschiedene Primerkombinationen zu unterschiedlichen Genom-Loci getestet und mithilfe von Gradienten-PCR optimiert. Mit der besten gefundenen Primerkombination wurden die DNA-Extrakte aus Feinwurzeln analysiert, die in verschiedenen Stadien der durchgeführten Pflanzenversuche als Proben genommen wurden (siehe Abb. 3). Die Ergebnisse dieser Analysen bestätigen, dass bereits minimale Sporenkonzentration der Beizsuspension ausreichen, um eine robuste Besiedelung der Wurzeln zu erreichen.

Abbildung 3: Diagnostische PCR. Gezeigt ist ein Agarose-Elektrophoresegel der in einer Serendipita-spezifischen PCR mit der Primerkombination PiTeff/PiTefr (Sefloo et al. 2019) erzielten Amplifikate. Spuren 1 und 12: DNA-Leiter aus Fragmenten in 100-bp-Abständen. Für die Spuren 2-9 wurden in der PCR jeweils DNA-Extrakte von Wurzeln von Keimlingen aus Saatgut verwendet, das mit einer Serendipita-Chlamydosporen enthaltenden Suspension behandelt wurde [Pipetteninokulation im Blumenkohl.]. Spur 10: Ohne Template-DNA (Negativprobe). Spur 11: Die Template-DNA stammt aus einer Reinkultur des für die Keimlingsversuche verwendeten Serendipita-Stamms (Positivprobe) © SeedForward GmbH

Abbildung 3: Diagnostische PCR. Gezeigt ist ein Agarose-Elektrophoresegel der in einer Serendipita-spezifischen PCR mit der Primerkombination PiTeff/PiTefr (Sefloo et al. 2019) erzielten Amplifikate. Spuren 1 und 12: DNA-Leiter aus Fragmenten in 100-bp-Abständen. Für die Spuren 2-9 wurden in der PCR jeweils DNA-Extrakte von Wurzeln von Keimlingen aus Saatgut verwendet, das mit einer Serendipita-Chlamydosporen enthaltenden Suspension behandelt wurde [Pipetteninokulation im Blumenkohl.]. Spur 10: Ohne Template-DNA (Negativprobe). Spur 11: Die Template-DNA stammt aus einer Reinkultur des für die Keimlingsversuche verwendeten Serendipita-Stamms (Positivprobe) © SeedForward GmbH

Literatur

Sefloo NG, Wieczorek K, Steinkellner S, Hage-Ahmed K (2019) Serendipita species trigger cultivar-specific responses to Fusarium wilt in tomato. Agronomy 9:595. https://doi.org/10.3390/agronomy9100595